Um importante processo de reforma no sistema prisional marcou a década de 1950 no Estado de São Paulo. A lógica do punitivismo se fortaleceu, concomitantemente à ampliação da estrutura carcerária e do contingente de policiamento nas cidades, e à aceleração no processo de julgamento e condenação dos infratores. O aprisionamento passou a ser entendido como um fim em si mesmo, com o abandono quase completo da ideia de ressocialização dos presidiários. Segundo Dirceu Franco Ferreira, esse processo tem estreita ligação com a rebelião dos detentos do presídio da Ilha Anchieta ocorrida em 1952. O pesquisador desenvolveu sua dissertação de mestrado, Rebelião e reforma: aspectos sócio-econômicos e desdobramentos políticos da fuga de presidiários da Ilha Anchieta, 1952-1955, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP.

A Colônia Correcional da Ilha Anchieta funcionou em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, de 1907 a 1955. Criada para atender as demandas do novo Código Penal — que adotava um sistema de progressão de pena —, era destinada aos detentos em etapa final, de preparação para reinserção na sociedade. Durante as décadas seguintes à sua criação, o presídio teve um funcionamento intermitente, justificado pelo isolamento e pela precariedade estrutural da Ilha Anchieta.

Em 1942, o interventor Ademar de Barros promoveu um grande investimento na região: a prisão foi reformada, aumentando a capacidade dos pavilhões, e foram construídas estruturas, como hospital, escola e represa, que tornaram viável a vida na ilha. A área passou, assim, a ser administrada por militares — os praças da Força Pública vindos de Taubaté para tocar as obras.

“Ainda na década de 1940 um discurso começou a ganhar espaço entre as forças de segurança: a ideia de que existe uma categoria de presos irrecuperáveis”, conta Ferreira. Paralelamente a isso, “presídios-modelo”, que funcionavam sob a lógica da ressocialização, entraram num processo de falência, reforçando aquele entendimento.

A Ilha Anchieta passou a ser, neste contexto, o destino para esses “incorrigíveis”. Os presos chegavam ao presídio com recomendações explícitas a respeito do tratamento que deveriam receber, conformando um sistema de justiça baseado na vingança. As arbitrariedades e os abusos — torturas, castigos, restrições —, que já eram praticados oficiosamente, se intensificaram.

Segundo Ferreira, “não existe uma categoria de preso que se conforma com sua condição de encarceramento. Os que não negociam nem se resignam, se rebelam”. As condições do cárcere na Ilha Anchieta, nesse momento, colaboraram para o crescimento dessa indignação, que só precisava de circunstâncias favoráveis para ser transformada em ação. Em 1950, uma mudança administrativa abriu caminho para a revolta: o governador Lucas Nogueira Garcez nomeou Sady Ferreira, um civil, para a direção da Ilha Anchieta.

Com a saída dos militares da administração, a rotina e o funcionamento do presídio se alteraram. O acesso às armas ficou restrito ao soldado armeiro e a munição disponível aos militares foi reduzida. O regime de trabalho dos presos sofreu modificações. Os militares foram obrigados a cessar práticas antes realizadas sem restrições, como o uso de presos para trabalho doméstico. Essa situação levou a um desequilíbrio nas relações de poder na Ilha Anchieta. E os presos souberam se aproveitar do clima de conflito latente entre os civis e os militares.

Sob a liderança de figuras com histórico de rebeldia, os detentos se organizaram para uma fuga em massa. Ferreira destaca que as fugas individuais aconteciam desde a criação do presídio e costumavam ser bem-sucedidas, uma vez que a menor distância da ilha até o continente era de apenas 700 metros. “A tentativa de realizar um movimento coletivo demonstra que a rebelião ansiava algo além da liberdade: a destruição física e política do presídio e de tudo o que ele representava”, explica o pesquisador.

Foi na manhã de 20 de junho de 1952, uma sexta-feira, que “fatores não estranhamente coincidentes” deram o sinal de ação para os presos. O rádio por onde era feita a comunicação das forças de segurança estava quebrado, muitos funcionários tinham adiantado o final de semana em razão das festas de meio de ano, deixando a ilha esvaziada e quase 120 detentos haviam sido destacados para cortar madeira na área externa do presídio, sob a vigilância de apenas dois militares e dois civis.

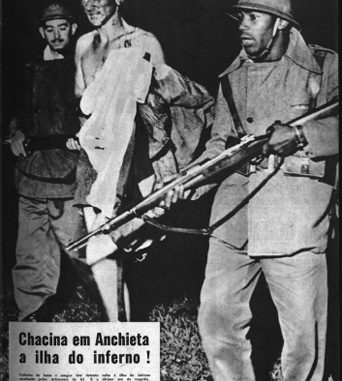

Não foi difícil render a guarda e dar início à rebelião. Um grupo de rebelados tratou de libertar os presos dos pavilhões, enquanto outro decidiu colocar fogo nos documentos, a fim de apagar quaisquer registros. Algumas pessoas morreram durante o conflito. Ferreira conta que os assassinatos não foram aleatórios: morreram os que resistiram e os escolhidos. O chefe de disciplina, por exemplo, era o principal responsável pelas torturas e castigos aplicados aos prisioneiros. O soldado armeiro, o único com acesso à sala das armas. Os presos, então, fugiram embarcados em canoas, na lancha da ilha ou a nado. Dos rebeldes, 129 alcançaram o continente. Depois, foram dez dias de operação de recaptura, que mobilizou toda a força de segurança do Estado. Seis presos são tidos até hoje como desaparecidos.

Imediatamente se iniciou um movimento pontual de reorganização prisional, com a redução drástica do número de detentos no presídio da Ilha Anchieta, por exemplo. Ao mesmo tempo, um amplo programa de reforma começou a ser gestado em São Paulo. No período seguinte foram inaugurados presídios por todo o Estado. O aumento do contingente policial e a aceleração dos processos criminais estimularam o encarceramento em massa. A lógica do punitivismo, da vingança, do aprisionamento voltado para si mesmo se hegemonizou, em detrimento da ideia da recuperação dos presos através da detenção.

Essas alterações profundas no sistema prisional foram reproduzidas por décadas no Estado de São Paulo, com efeitos devastadores, segundo avaliação de Ferreira. Um novo processo de reorganização aconteceria apenas no final do século 20, após o Massacre do Carandiru.

Faça um comentário